di Gian Gabriele Cau

E’ ormai parte dell’arredo storico della sagrestia della Cattedrale di Ozieri una pesante campana derivante dalla chiesa di S. Maria di Busachi. Correva voce che in quell’antico bronzo sacro non si potesse riconoscere – per quanto tentante in assenza di altra giustificazione – quella campana recuperata con poche altre suppellettili dalla Basilica di S. Antioco di Bisarcio. Ha perso il batacchio ed è acusticamente muta da tempo immemorabile, ma parla per una storia colata col metallo fuso nel crogiuolo e fissata per secoli nello stampo di argilla.

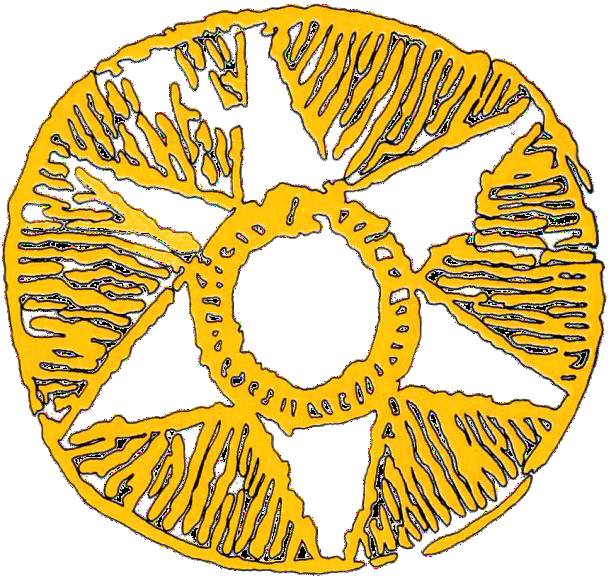

E’ alta circa 58 cm per un diametro alla base di 42 cm circa. Al colmo tre massicce maniglie assicuravano una solida presa al ceppo di una torre campanaria. Nella prima fascia dall’alto in basso, in gotico minuscolo su campo con figure geometrizzanti (solo il numero ‘8’ è su sfondo liscio e di corpo inferiore alle precedenti cifre), è l’epigrafe latina «s. maria ora pronobis 1598 [sic]». Chiude un minuto fregio rettangolare, recante un’ara con una campana e relativo batacchio, sovrastata da una croce con bracci patenti in una raggiera di lingue di luce, che stabilisce una relazione tra il suono della stessa e la lode a Dio. L’invocazione, per quanto generica, sarebbe compatibile con il titolo di S. Maria dell’antica parrocchiale ozierese, e la stessa cronologia concordante con lo spirito rinnovatore che, nel terzo quarto del xvi secolo, aveva convinto i fedeli della necessità di una ristrutturazione della stessa nelle forme del gotico-aragonese, e quindi a un probabile rifacimento dei tre bronzi, uno grande, uno medio e uno piccolo, censiti nella visita pastorale del vescovo Pietro Vaguer del 1550[1].

Il dubbio che questa imboccata possa non essere la strada corretta per l’identificazione della campana emerge presto da un bollo (replicato all’opposto diametrale), con una epigrafe circolare, bordata da una doppia cornicetta a triangoli contrapposti, che nella fascia inferiore della campana dichiara in italiano il nome sardizzato del committente «don * gironimo * toresane *». Al centro è lo stemma del nobile casato, una torre sovrastata da tre stelle qui ad uso di segno di interpunzione[2], lo stesso di una formella sulla facciata della chiesa sconsacrata di S. Domenico a Busachi, oggi sede del locale Museo del costume e del lino.

Non si è a conoscenza di un qualsiasi legame tra i Torresani e i Borgia che appena nel 1591 erano subentrati ai Centelles nell’amministrazione dell’Incontrada del Monte Acuto, di cui Ozieri era capoluogo. Cagliaritani di probabili origini toscane, i Torresani nel Quattrocento possedevano la signoria delle scrivanie del vicariato reale di Cagliari e del capitanato di Iglesias, dalle quali traevano consistenti rendite. Agli inizi del Cinquecento vendettero la scrivania di Iglesias e nel corso del secolo si disfecero anche di quella di Cagliari, impegnando una parte dei capitali ricavati nell’acquisto del feudo del Barigadu. In questo ricadevano i villaggi di Busachi, Allai, Fordongianus e di Villanova Truscheddu, che nella seconda metà del xviii secolo costituirono il Marchesato di Busachi. In seguito, certo don Nicola acquistò Sedilo e l’Incontrada di Canales e nominò erede universale il figlio don Gironimo, che nel 1566 ottenne il titolo di Conte di Sedilo[3] e trapassò nello stesso 1598 inciso sulla campana, avendone forse disposto la realizzazione post mortem.

Don Gironimo Torresani, scrive Raimondo Bonu, «non [fu] solo un ricco signore feudale, ma anche un acuto e dinamico uomo politico, attento ai bisogni dei suoi vassalli e aperto ad una sapiente formazione morale e socio-culturale di Busachi e Ville circonvicine»[4]. A Busachi, in particolare, intorno al 1571 il conte fece edificare la chiesa di San Domenico detta cunventu e quella in onore della Beata Vergine delle Grazie detta collegiu.

La prima sorge nel rione alto del paese e comprendeva locali a funzione di monastero che lo stesso fondatore assegnò ai Domenicani, i quali la occuparono quasi ininterrottamente dal 1577 al 1835. I vasti spazi de su collegiu furono, invece, dapprima affidati ai Gesuiti, poi nel 1584 ai Minori Osservanti che, nel 1588, vi aprirono il convento della Vergine delle Grazie. L’edificio, in questi ultimi anni oggetto di un restauro che ha dato valore al pregevole chiostro, fu abbandonato il 15 giugno del 1834 per ordine dell’oschirese Giovanni Maria Bua, arcivescovo di Oristano dal 1828 al 1840. Tra i promotori dell’elevazione a città di Nuoro, Tempio e Ozieri – e qui sembrerebbe chiudersi il cerchio – fu il Bua, che, intorno al 1836, quando Carlo Alberto riconobbe Ozieri città, avrebbe recuperato la campana per farne omaggio all’omonima chiesa di S. Maria, cattedrale della sua diocesi di provenienza.

Difficile stabilire quanto il dono sia stato apprezzato e reimpiegato per scandire la liturgia quotidiana, anche perchè nel 1846 veniva chiamato l’architetto cagliaritano Gaetano Cima a ridisegnare una nuova S. Maria nelle odierne forme neoclassiche, che cancellava la vecchia torre campanaria a sinistra dell’ingresso principale, nell’area su cui insiste l’attuale cappella di S. Giovanni battista. L’inserzione in prossimità delle maniglie di un moderno perno in ferro, filettato e saldamente fermato da tre bulloni per sostenere il perduto batacchio, sottintenderebbe un uso interinale fin tanto che il duomo non fu dotato del nuovo campanile, progettato dell’ingegner Pietro Daneri e di ben dieci nuove campane, nella seconda metà dell’Ottocento.

Se degna di attenzione può essere questa storia della Campana Torresani, l’interesse si moltiplica per il singolare accostamento dei decori. Tra una cornice scandita da sei protomi umane (tre per parte) di impronta vagamente romanica, nimbate con raggi patenti – nelle quali si intravede un rimando Trinitario (tre Persone uguali e distinte) – e un’altra sottostante, emergente per un susseguirsi di più teorie di minute caselle contigue, con motivi fitomorfi e geometrici finemente cesellati, intercalate da rari motivi stellari, coesistono nella fascia mediana, in una sorta di eclettismo che anticipa quello in auge tra xviii e xx secolo, due rilievi riferibili l’uno ad un ambito gotico-aragonese e l’altro ad un ambito rinascimentale, in un’epoca, l’ultimo quarto del Cinquecento, che in Sardegna può essere assunta a frontiera tra l’abbandono di antichi stilemi tardomedievali e l’accettazione di nuove istanze classicistiche.

Nel primo, tra due pinnacoli e una cornice ad arco inflesso che rimanda direttamente a quelle di molti retabli di matrice gotico-aragonese, è un Cristo in pietà con i polsi incrociati sotto la vita, la ferita al costato e le mani trapassate. Ha il capo appena scorciato e cinto di spine, il volto ancora tumefatto, i lunghi cappelli come fini treccine sulla spalla sinistra e un arcaizzante nimbo con raggi patenti. Emerge da un sarcofago con decori a losanghe, con un frontale adorno di dodici stelle su doppio ordine, allusive alle dodici tribù di Israele (l’Antico Testamento) quanto ai dodici Prescelti (il Nuovo), sul quale deborda un lembo del lenzuolo funebre. Per questi dettagli, i polsi incrociati e il lenzuolo sulla sponda anteriore, si apparenta allo stesso soggetto della predella del retablo di S. Lucia di Tallano del Maestro di Castelsardo[5].

La figura di Gesù campeggia in uno spazio nel quale sono finemente rappresentati gli strumenti del suo martirio: la croce con il cartiglio di condanna al centro; la lancia, i tre chiodi, il gallo, la colonna e il flagello alla sua destra; la canna con la spugna, la scala, le tenaglie e il martello alla sua sinistra. Tutti i simboli della passione e in particolare il gallo sulla colonna, sulla quale si stringe ‘a X’ il flagello, hanno corrispondenza nel Cristo in pietà della predella del retablo Manca di Villahermosa[6], dal quale l’anonimo artefice eredita, nel sarcofago, la prospettiva con le improbabili linee di fuga divergenti del tronetto su cui siede la Vergine con Bambino del compartiment.

In buona misura deturpato da una potente mazzata, diametralmente opposto al primo rilievo è un clipeo in ghirlanda d’alloro, recante una mezza figura della Vergine col Bambino sul braccio sinistro, in una raggiera di lingue di luce. Tra l’iconografia dominante e la cornice sopravvive, in capitale epigrafica, scandita da triangoli di interpunzione, una scritta assai lacunosa, in latino: [contin]et * i[n * gremio * coe]lum * terram * q[ue] * regente[m][7], alla lettera: «porta in grembo Colui che regge il cielo e la terra», allusiva al mistero della maternità di Maria, a quel «Gratia plena!» dell’Angelo, per cui è S. Maria delle Grazie e non la Vergine del Rosario cofondatrice[8] dell’ordine domenicano dei padri de su conventu. Il testo è ripreso da un perduto mosaico absidale della chiesa di S. Maria Nuova (detta anche S. Francesca romana) presso il Foro di Roma, noto per il tramite del codice epigrafico di Pietro Sabino della Marciana di Venezia, che lo conobbe litteris antiquis nel xv secolo[9].

[1] archivio storico diocesano alghero, Registro visite pastorali (1539-1550), f. 128v.

[2] F. Floris – S. Serra, Storia della nobiltà i Sardegna. Genealogia e araldica delle famiglie nobili sarde, Cagliari 1986, lemma ‘Torresani’, p. 340.

[3] Ibidem.

[4] R. Bonu, E a dir di Sardigna, (uomini-paesi-santi), Cagliari 1969.

[5] Maestro di Castelsardo, Retablo di Tallano, 1492, doppio trittico su tavola, Santa Lucia di Tallano (Corsica), chiesa di S. Lucia.

[6] Retablo Manca di Villahermosa, Scuola di Stampace, inizi xvi sec. Cagliari, Pinacoteca Nazionale.

[7] Il q[ue] di questa epigrafe è rappresentato da un digramma composto da due grafemi: una ‘q’ seguita da una ‘Z’ specularmente invertita. La soluzione è la risultante della evoluzione di una abbreviatura in uso tra il xiv e il xvi secolo, espressa da una lettera ‘q’ seguita da un segno grafico, morfologicamente assai simile a una ‘z’ minuscola, che a nella sua linea spezzata e zigzagata riecheggia una frattura, dunque una abbreviazione per compendio, cfr. A. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 2001, p. 301.

[8] A Maria «Regina di misericordia» Domenico aveva affidato, come a speciale patrona, tutta la «cura» dell’Ordine, cfr. C. Da Orvieto, Legenda S. Dominici, in «Monumenta O.P. Hist.», Romae 1935, p. 308, n. 31.

[9] P. Sabino, Codice epigrafico, sec. xv, Venezia, Biblioteca Marciana, c6333.

Il saggio è stato pubblicato in "Sardegna Antica" n. 35 (2° sem. 2009)